„Seit vier Jahren warten sie – jede Ablehnung lässt ein Leben ein Stück mehr in der Schwebe.“

Im August 2021 floh eine Familie aus der Türkei in die Schweiz – aus politischen Gründen. Sie hatten nur ein paar Koffer dabei, ein wenig Hoffnung und ein ganzes Leben, das sie zurücklassen mussten.

Vier Jahre sind vergangen. Ihre Tochter ist in den Schweizer Schulen aufgewachsen, hat die Sprache gelernt und Freunde gefunden. Die Eltern hingegen wurden jedes Mal aufs Neue erschüttert, wenn das Wort „Ablehnung“ kam – während sie versuchten, sich hier ein neues Leben aufzubauen.

Der dritte Ablehnungsbescheid kam vor Kurzem. Nun bleibt ihnen nur noch der letzte Schritt – die Beschwerde vor dem Bundesgericht.

Wie sah Ihr Alltag in den letzten vier Jahren aus?

Am Anfang war es sehr schwierig. Schließlich lässt man alles hinter sich – Sprache, Schule, Arbeit, Kultur… Man muss alles von Neuem lernen. Etwa fünfeinhalb Monate haben wir in Unterkünften gelebt. Danach wurden wir nach Greifensee verlegt und konnten schließlich in eine kleine Wohnung ziehen, die nur uns gehörte. Meine Tochter Lera begann die Schule, und die Kleine kam zunächst in eine Spielgruppe.

Ich habe sofort um einen Sprachkurs gebeten, konnte aber anfangs nur einen kostenlosen Deutschkurs in der Kirche besuchen – zweimal pro Woche. Mein Mann suchte nach Arbeit, durfte mit dem N-Ausweis jedoch nirgends offiziell arbeiten. Nur über die Gemeinde konnte er zwei Jahre in der Woche an zwei Tage in einem Altersheim aushelfen. Später arbeitete er drei Monate lang in einer Nussverpackungsfirma, Vollzeit – aber ohne Vertrag, als „freiwillige Arbeit“. Er bekam dafür nur eine kleine Entschädigung, keinen richtigen Lohn. Von der Gemeinde erhielten wir monatlich 150 Franken zusätzlich, mehr nicht.

Nach der letzten Ablehnung wurde unsere Arbeitsbewilligung gestrichen, ebenso die Kurse. Trotzdem haben wir uns hier sehr schnell eingelebt. Wir haben gute Beziehungen zu unseren Nachbarn, zu Schweizern ebenso wie zu Menschen aus anderen Ländern und zu den Eltern in der Schule der Kinder. Der Kontakt ist herzlich und regelmäßig.

Als Lera mit der Schule begann, startete sie auf Empfehlung der Lehrpersonen in der zweiten Klasse. Sie versteht sich sehr gut mit ihren Lehrern und Mitschülern. Viele Dinge erledigen wir inzwischen selbst. Ich habe die Sprache gelernt – Arzttermine, Schulgespräche, offizielle Schreiben – das mache ich alles allein.

Natürlich gibt es weiterhin viele Schwierigkeiten. Vor allem, nicht arbeiten zu dürfen… In der Türkei habe ich zwanzig Jahre ununterbrochen gearbeitet. Hier nichts mit den eigenen Händen schaffen zu können, nichts beitragen zu dürfen – das ist schwer zu ertragen. Von Sozialhilfe zu leben war anfangs sehr beschämend. Wenn ich hörte, wie Leute sagten: „Flüchtlinge leben von unseren Steuern“, tat das weh.

Hier kann man kein eigenes Leben aufbauen. Es ist, als würde man in einem System leben, in dem andere für dich entscheiden. Zum Beispiel sagte uns die Gemeinde, wir müssten in unserer Wohnung ein zusätzliches Zimmer mit jemandem teilen, weil es „zu groß“ sei. Wir boten an, die Miete für das Zimmer selbst zu zahlen, aber sie lehnten ab. Man hat keine Wahl – man muss sich fügen.

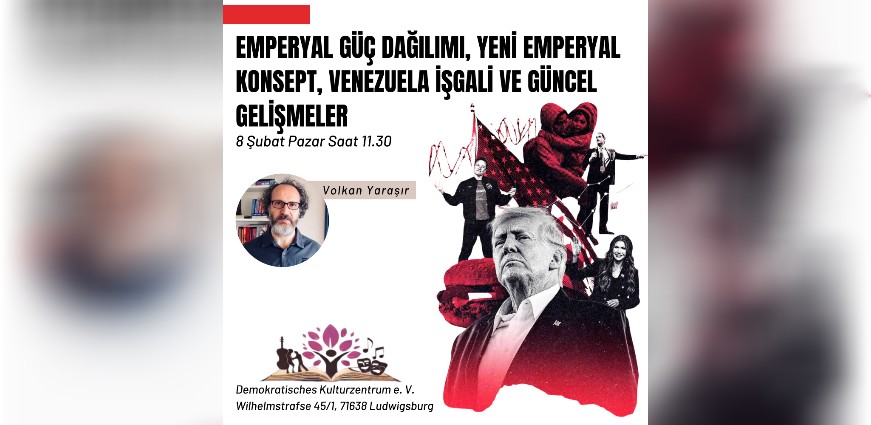

Trotz allem habe ich meine politische Haltung nie aufgegeben. In der Türkei war ich in Gewerkschaften und verschiedenen Vereinen aktiv, und ich versuche, diese Haltung auch hier – so gut es geht – weiterzuführen.

Können Sie erzählen, wie und wann Ihnen die Entscheidung mitgeteilt wurde?

Die letzte Entscheidung datiert auf den 25. Februar. Wir haben sie über unseren Anwalt erhalten. Ehrlich gesagt war es ein großer Schock. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, da wir inzwischen davon überzeugt waren, dass das Ergebnis positiv sein würde. Als wir den Bescheid sahen, konnten wir kaum fassen, was passiert war.

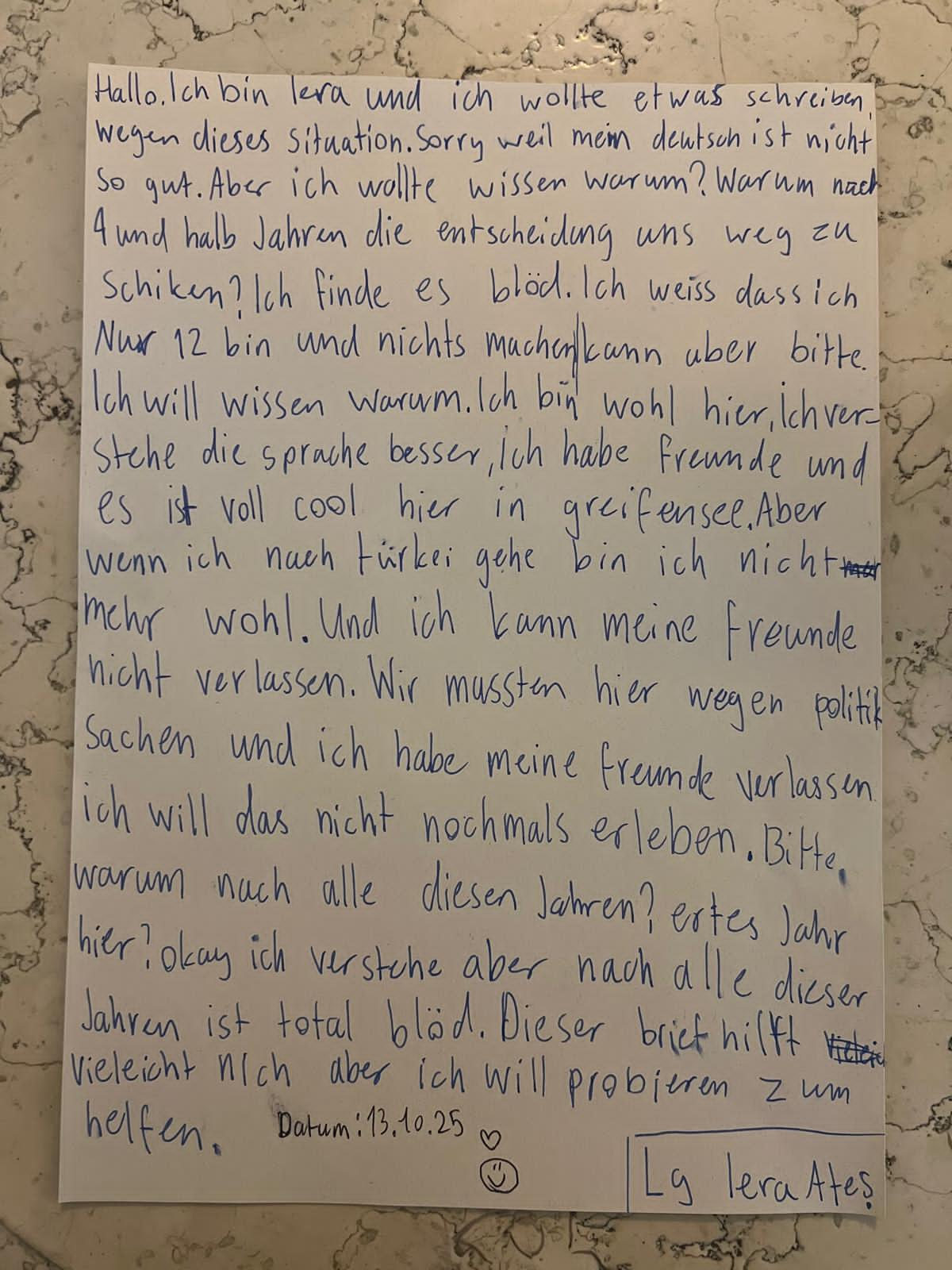

Die Panik in diesem Moment ist schwer zu beschreiben. Meine Tochter ist inzwischen 12 Jahre alt und versteht alles sehr genau. Ihr diese Nachricht erklären zu müssen, war einer der schwersten Momente überhaupt. Sie weinte unaufhörlich, begann nachts zu sprechen oder zu schreien und aß unkontrolliert. Schließlich mussten wir psychologische Unterstützung hinzuziehen.

Diese Entscheidung hat nicht nur unser Leben, sondern die ganze Welt unserer Kinder völlig auf den Kopf gestellt.

Was würde eine mögliche Abschiebung für Sie und Ihre Kinder bedeuten?

Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. In der Türkei habe ich bereits Probleme mit den Sicherheitsbehörden erlebt – Belästigungen, Bedrohungen –, deshalb war ich gezwungen, hierher zu kommen. Es war keine freiwillige Entscheidung; sonst hätte ich mich nie dazu entschieden. Außerdem wissen wir, dass die Türkei auch hier alles überwacht, sodass ein Aufenthalt dort keineswegs sicher ist – für mich wäre eine Rückkehr ein großes Risiko.

Ich habe zwei Kinder, und ich mache mir große Sorgen um sie. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Unser kleineres Kind kam hier sehr jung an und ist hier aufgewachsen; es hat keine Verbindung, keine Erinnerungen, kein Leben in der Türkei. Meine Tochter hat sich ebenfalls gut integriert. Ihre Bildung, Freundschaften und ihr Sicherheitsgefühl zu zerstören, ist unvorstellbar. Deshalb werde ich hier alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Ich halte die Entscheidung für sehr ungerecht und falsch. Es liegt meiner Ansicht nach ein klarer Rechtsverstoß vor. Niemand – weder Erwachsene noch Kinder – sollte solchen Ängsten und Bedrohungen ausgesetzt sein. An eine Rückkehr zu denken, kommt für uns nicht infrage.

Wir werden unter keinen Umständen aus eigener Entscheidung oder eigenem Willen in die Türkei zurückkehren; wir wollen nicht zurück. Sollte uns eine rechtswidrige Maßnahme drohen, richtet sich dieser Aufruf offen an alle Menschenrechtsverteidiger, Anwaltskammern und zivilgesellschaftlichen Organisationen: Setzt euch für unser Recht ein! Wir erklären hiermit klar und unmissverständlich, dass wir unsere Rechte bis zum Äußersten verteidigen werden.

Haben Sie gegen diese Entscheidung rechtliche Schritte unternommen? Wenn ja, welche? Ja, wir haben rechtliche Schritte unternommen und tun dies weiterhin. Wir haben erneut beim SEM (Staatssekretariat für Migration) einen Antrag gestellt, der jedoch wieder abgelehnt wurde. In der Entscheidung hieß es, dass wir die Möglichkeit hätten, vor das Bundesgericht zu ziehen – dieses Recht nutzen wir nun.

Der Grund, der in der SEM-Entscheidung angegeben wurde, ist jedoch wirklich erstaunlich. Dort steht, dass ich „politisch ein niedriges Profil“ habe und deshalb in der Türkei angeblich keine Gefahr für mich bestehe. Dieser Ausdruck erscheint mir völlig unverständlich. Was bedeutet „niedriges Profil“? Wer gilt als „hohes Profil“? Wir sind weder Bankangestellte noch Mitarbeitende einer großen Institution, dass man auf dieser Basis unterscheiden könnte. Politische Identität und Risiko lassen sich nicht nach Amt oder Status bewerten. Diese Einschätzung wirkt willkürlich und realitätsfern.

Deshalb führen wir unseren Rechtsweg auf Bundesgerichtsebene weiter, weil wir überzeugt sind, dass diese Entscheidung sowohl rechtlich als auch moralisch falsch ist.

Haben Sie Unterstützung von staatlichen Stellen, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Nachbarn erhalten?

Ja — die Unterstützung war sehr stark. Alle, mit denen wir in der Schweiz im Dialog standen, zeigten sich bestürzt über die Entscheidung, hielten sie für ungerecht und fragten: „Was können wir tun?“

Die Verantwortlichen des Deutschkurses in der Kirche, den ich besuchte, verfassten ein Unterstützungsschreiben und erklärten, dass die Entscheidung falsch sei. Auch von der Gemeinde, bei der wir leben, erhielten wir ein Schreiben eines Bürgermeisters, der uns unterstützte. Eltern aus der Schule starteten eine gemeinsame Unterschriftenaktion mit dem Appell: „Diese Familie sollte hier bleiben.“

Unsere Nachbarn und andere Schweizerinnen und Schweizer schrieben ebenfalls Briefe; eine Freundin, mit der ich Deutsch übe, stellte sich klar hinter uns. Sogar die Freunde meiner Tochter und deren Familien verfassten Briefe: „Wir wollen unsere Freundin nicht verlieren.“

Diese Unterstützung ist sowohl emotional als auch für unseren rechtlichen Kampf enorm wichtig. Zu wissen, dass Menschen an unserer Seite stehen, gibt uns Kraft.

Gab es besondere Umstände im Asylverfahren, die Ihrer Meinung nach nicht ausreichend berücksichtigt wurden?

Ja, definitiv. Als ich die Entscheidung las, dachte ich: „Wurde das von Menschen entschieden oder kam das aus einer Maschine?“ Ich hatte das Gefühl, dass wichtige, für mein Leben entscheidende Punkte in meiner Akte übersehen wurden.

In der Türkei hatte ich mich als Bürgermeisterkandidatin aufgestellt — für die SMF/TKP (Sozialistische Versammlungen Föderation / Türkische Kommunistische Partei). Während dieser Kandidatur begannen gezielte Schwierigkeiten: Ich wurde unrechtmäßig meines Amtes enthoben, aus meiner Arbeit gedrängt, musste umziehen. Ich wurde bedroht und belästigt. Trotz meiner Forderung, dass ich rechtlich ordnungsgemäß vorgeladen werde, versuchten Polizei und Gendarmerie, mich gezwungen außerhalb formeller Kanäle zu Gesprächen zu bringen. Ich wandte mich an die Menschenrechtsorganisation İHD, die versuchte, zu helfen, doch ich konnte keine Presseerklärung abgeben, weil ich mich nicht sicher fühlte.

Zusätzlich gab es Risiken innerhalb meiner Familie: Mein Bruder wird als PKK-Kämpfer bezeichnet— solche familiären Verbindungen führten zu zusätzlichem Druck auf mich. Als der Druck zunahm, entschied ich mich, ins Ausland zu gehen, bevor mir Schlimmeres zustößt.

All diese Faktoren scheinen in meinem Asylverfahren nicht ausreichend bewertet worden zu sein. Ich wurde aus politischen Gründen gezielt bedroht; die realen Ereignisse meines Lebens (Entlassung, Drohungen, Polizei-/Gendarmerieeinsätze, İHD-Beschwerden usw.) wurden ignoriert, und man stellte „kein Risiko“ fest. Das ist weder realistisch noch sicher. Deshalb halte ich die Entscheidung sowohl verfahrens- als auch sachlich für unvollständig und fehlerhaft.

Was möchten Sie dem Schweizer Volk und den Behörden sagen?

Am meisten wünsche ich mir vom Schweizer Volk, dass es Empathie zeigt. In der Ordnung dieser Welt kann jeder einmal in die Situation eines Flüchtlings geraten. Niemand wählt seinen Geburtsort oder sein Schicksal. Doch die allgemeine politische Sicht vermittelt oft, als würden Flüchtlinge alle Probleme dieser Welt verursachen — Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Schwierigkeiten werden auf die Flüchtlinge projiziert.

Dabei könnte jeder, wenn ein gerechter Lebensraum und gleiche Chancen gegeben werden, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, produktiv sein und aktiv am Leben hier teilnehmen. Doch diese Chancen werden oft nicht gewährt.

Ich möchte, dass die staatlichen Entscheidungsträger fair handeln und im Rahmen der grundlegenden Menschenrechte agieren. Wir werden alle unsere rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und kämpfen für unser Recht.

Aber es geht nicht nur um unseren Fall. Tausende Menschen befinden sich in einer ähnlichen Situation. Jeder von ihnen will nur ein sicheres und menschenwürdiges Leben. Wir hoffen, dass die Schweiz diese Stimmen hört und eine gewissensvolle Entscheidung trifft.

Die Familie Ateş wurde gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen, und soll in Rückführungszentren untergebracht werden. Obwohl sie bereit sind, die Miete zu zahlen, wurde ihr Antrag auf Verbleib in der eigenen Wohnung kategorisch abgelehnt. Die Unterbringung in einem Rückführungszentrum würde bedeuten, dass ihre Tochter nicht zur Schule gehen kann und sie für unbestimmte Zeit ein unsicheres Leben führen müssten. Diese Situation stellt eine sowohl emotionale als auch physische Bedrohung für die Familie dar und ist ein inakzeptables Unrecht.

ADKH-Schweiz November 2025

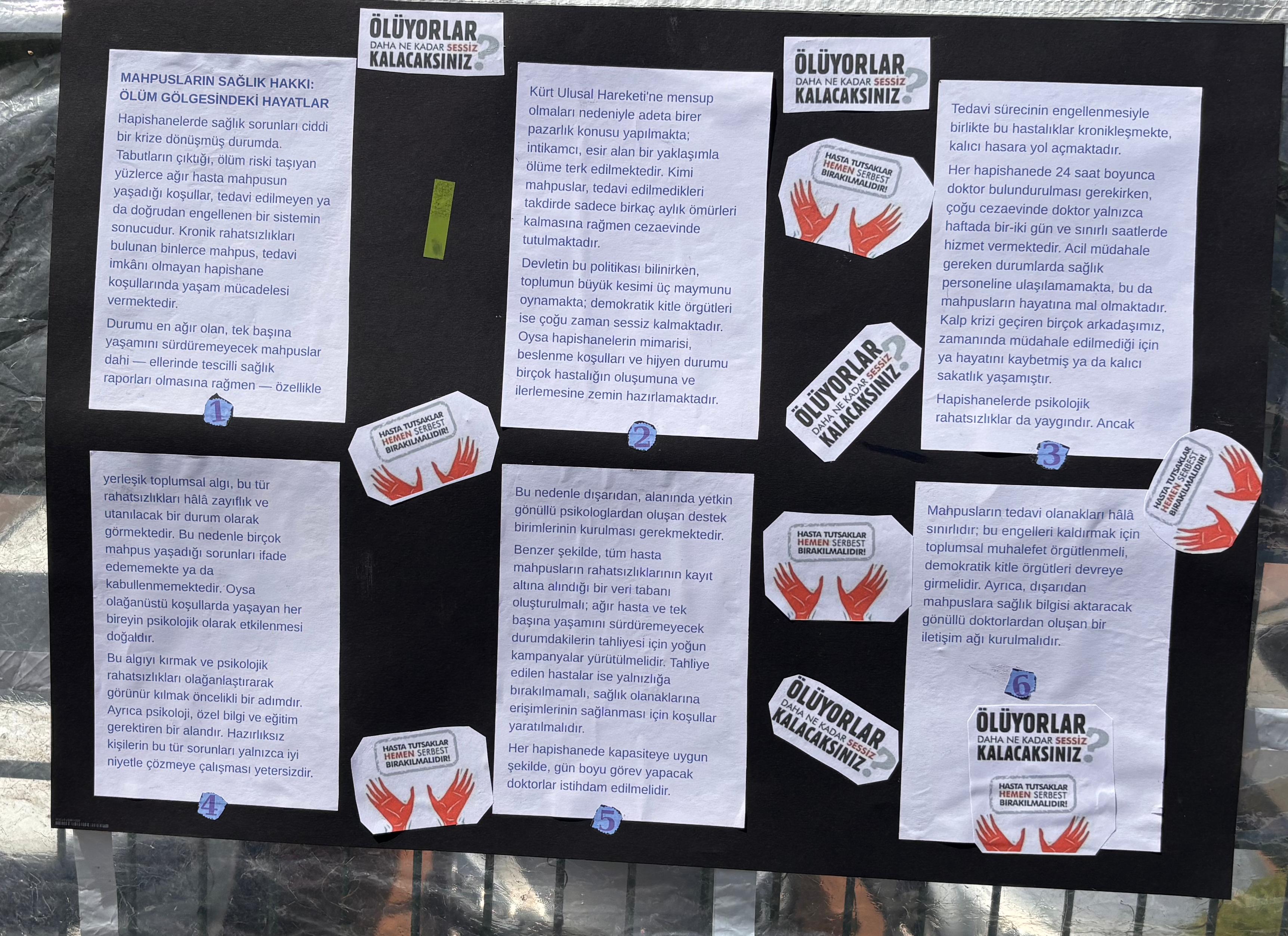

Fotoğraflar